لم ير فى انتقاله إلى المدينة قطيعة وإنما امتداده لمسار واحد مع الوعى التام باختلاف المكان.. أدرك منذ البداية أن عالم الفقراء والمهمشين والبسطاء لا يتغير بتبدل المكان لكنه يتخذ أقنعة جديدة.. كانت المدينة بالنسبة له مرآة ضخمة تظهر كل ما فى المجتمع من أحلام وصراعات

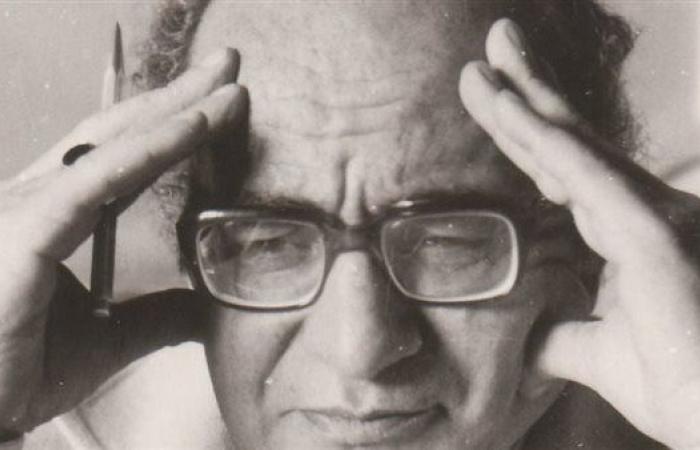

فى تاريخ الرواية المصرية والعربية، تتجلى أسماء كثيرة ارتبطت بتحولات المجتمع وبتبدلات الحساسية الأدبية، غير أن خيرى شلبى يظل اسمًا فريدًا لأنه لم يكتب من أبراج عالية، ولم يتخذ من اللغة درعًا لحجب التجربة، لكنه مضى إلى قلب الحياة الشعبية، إلى الأزقة الضيقة والحارات المزدحمة، إلى الأسواق التى يتجاور فيها الباعة الجائلون مع الفقراء، وإلى العشش والعشوائيات التى يظنها الكثيرون بعيدة عن معنى الأدب. لقد جعل من تلك الأمكنة الهامشية مركزًا روائيًا، ومن تلك الشخصيات المنسية أبطالًا لا تقل قيمة عن أى بطل ملحمى فى الأدب العالمي.

فى قرية صغيرة من قرى الدلتا، أبصر خيرى شلبى النور عام 1938، ليجد نفسه وسط عالم لم يعرف الترف ولا المظاهر البراقة، عالم تتجاور فيه البساطة مع الفقر، والكدح مع الحلم، والحرمان مع عناد البقاء. لم يكن الريف الذى وُلد فيه مجرد فضاء جغرافي، بل كان بمثابة رحمٍ روحى سيظل يؤثر فى مجمل كتاباته، يمده بالصور الأولى والخيالات الأولى، ويزوده بتلك القدرة العجيبة على التقاط التفاصيل التى لا يلتفت إليها أحد.

الطفل الذى كبر بين الحقول والترع والبيوت الطينية لم يكن يتعامل مع المكان كمشهد ساكن، بل كمسرح حى تعج فيه الحكايات. كان يسمع أصوات الفلاحين فى الحقول، فيتخيلها جزءًا من حوار طويل لا ينقطع؛ يراقب النساء وهنّ يروين القصص على عتبات البيوت فى ليالى الصيف، فيجد نفسه مشدودًا إلى إيقاع اللغة ودفء السرد. وفى الأسواق الأسبوعية، حيث يلتقى الغرباء بأهل القرية، كان يكتشف التنوع الإنسانى فى أبسط صوره، وكأن العالم كلّه يتجسد فى ساحة واحدة مليئة بالنداءات والمساومات والابتسامات العابرة.

هذا الميلاد فى حضن الريف منحه هويتين متداخلتين: هوية الغريب المقصى عن بريق المدينة، وهوية العارف بتفاصيل الأرض والناس. ومن تداخل هاتين الهويتين وُلدت نظرة خيرى شلبى إلى الأدب. لم يرَ فى القرية مكانًا رومانسيًا مثاليًا كما فعل بعض الأدباء الذين سبقوه، ولم يختزلها فى قسوة الغبن كما فعل آخرون، بل تعامل معها باعتبارها تجربة إنسانية كاملة، فيها الفرح كما فيها الألم، فيها التضامن الشعبى كما فيها الصراع الخفى بين البشر.

القرية:

لقد حملت القرية إلى خيرى شلبى بذور الوعى الاجتماعى والسياسى المبكر. فى تلك الأزقة الضيقة أدرك معنى التفاوت الطبقي، وفى المقاهى الريفية سمع النقاشات عن أحوال البلد، وفى أحاديث الكبار التقط أولى إشارات الغربة والحنين. ولأن الريف كان شديد القرب من الفقر، فقد عرف منذ طفولته أن الحياة ليست سهلة، وأن الحلم لا يولد فى ترف، بل فى صراع دائم مع الحاجة. هذا الإدراك المبكر هو ما سيمنحه لاحقًا القدرة على تصوير المهمشين بصدق بالغ، لأنه عاش بينهم ولم يأتِ إليهم بعيون غريبة.

وإذا كانت القرية قد منحته أول دروسه فى الحكي، فإنها أيضًا أورثته وعيًا بالزمن. فإيقاع الحياة هناك بطيء لكنه عميق، يتيح للطفل أن يلاحظ أدق التفاصيل: تغير الضوء مع شروق الشمس وغروبها، حكايات العجائز التى تعيد نفسها مرارًا لكن بظلال مختلفة، انتظار الحصاد، تقلبات النيل. كل ذلك جعله أكثر حساسية تجاه فكرة الزمن، وهى حساسية ستظهر لاحقًا فى بنية رواياته، حيث يتجاور الماضى مع الحاضر، وتختلط الأسطورة بالواقع.

الريف إذن لم يكن مجرد خلفية لسيرة خيرى شلبي، بل كان المدرسة الأولى التى كوّنت نظرته إلى العالم. هناك تعلم أن الإنسان هو جوهر الحكاية، مهما كان فقيرًا أو منسيًا. وهناك أيضًا بدأ رحلته الطويلة نحو الرواية، رحلة ستجعل منه أحد أعظم الأصوات التى استطاعت أن تمنح الهامش حق الكلام.

حين غادر خيرى شلبى قريته إلى المدينة، لم يقطع الجذور ولم يترك وراءه ماضيه الريفى كما يفعل كثيرون، بل حمل القرية فى داخله مثل وشم لا يُمحى، وجعلها ترافقه فى كل خطوة. لم يرَ فى انتقاله إلى المدينة قطيعة، وإنما امتداد لمسار واحد، كأن المدينة لم تكن سوى صورة مضاعفة للقرية، لكنها أكثر ازدحامًا وتناقضًا وضجيجًا. لقد أدرك منذ البداية أن عالم الناس البسطاء لا يتغير كثيرًا بتبدل المكان، وإنما يتخذ أقنعة جديدة، وأن المهمشين فى الريف لهم أشباههم فى المدينة، وأن الفقر له وجوه متعددة لكنه يظل الجوهر ذاته.

قسوة المدينة

فى القاهرة، حيث عاش لاحقًا، وجد خيرى شلبى نفسه وسط فضاء متسع، تختلط فيه الأضواء البراقة بالظلال الكثيفة. كانت المدينة بالنسبة له مرآة ضخمة، تُظهر كل ما فى المجتمع من فجوات وأحلام وصراعات. لكنه لم يُفتن بالمدينة فى وجهها المضيء كما فعل أدباء آخرون، بل اختار أن يتوغل فى عتمتها، فى الحارات الخلفية، فى العشوائيات، فى الأماكن التى يمر بها الناس سريعًا دون أن يلتفتوا. هناك، فى تلك الهوامش، وجد خامة رواياته.

كانت المدينة عنده كيان حى يضج بالتفاصيل. فى أسواقها المزدحمة، استمع إلى ضجيج الباعة الذى يشبه سيمفونية شعبية؛ فى مقاهيها القديمة، شاهد وجوهًا أنهكها الزمن لكنها لا تزال تصرّ على الضحك؛ فى شوارعها الضيقة، رأى كيف يختلط الفرح بالأسى فى يوم واحد. لقد جعل من المدينة نصًا مفتوحًا، وكل زقاق فيها بمثابة فصل جديد من حكاية لم تنته.

لكن المدينة، على قسوتها، منحت خيرى شلبى فرصة جديدة للرؤية. ففيها اكتشف أن الهامش ليس جغرافيا ثابتة، بل حالة اجتماعية ونفسية. الهامش يمكن أن يكون فى قلب العاصمة مثلما هو فى أقاصى الريف. وهذا الاكتشاف هو الذى مكّنه من أن يكتب روايات تتجاوز الانقسام التقليدى بين المدينة والقرية، ليؤكد أن التجربة الإنسانية واحدة، وأن البطل الحقيقى هو الإنسان فى صراعه مع الفقر والعزلة والحرمان، مهما كان موقعه.

كان خيرى شلبى يملك عينًا ترى ما لا يراه الآخرون. بينما ينشغل الناس بالعمارات الشاهقة والميادين الواسعة، كان هو يلتقط تفاصيل الجدران المتآكلة، والوجوه التى تختبئ خلف النوافذ الصغيرة، والأحاديث المقتضبة التى تدور بين عابرى السبيل. هذه التفاصيل، التى قد تبدو عابرة أو تافهة فى نظر البعض، كانت بالنسبة له مفاتيح لفهم المجتمع، ومداخل لكتابة روايات تنبض بالصدق والعمق.

المدينة، بالنسبة له، لم تكن مكانًا للهروب من أصوله، بل كانت مختبرًا للحياة، مجالًا رحبًا يعيد فيه صياغة خبراته الأولى. وهكذا أصبحت القاهرة، مثل قريته، أرضًا خصبة للخيال، لكن بخيوط أكثر تعقيدًا وتشابكًا. ومن تزاوج الريف والمدينة فى تجربته، ولدت رؤيته الفريدة: رؤية لا ترى فى الانتقال انفصالًا، بل تكاملًا، ولا تعتبر الهامش حالة استثنائية، ولكن هوية عميقة متجذرة فى بنية المجتمع كله.

لقد صنع خيرى شلبى من المدينة امتدادًا للقرية، ومن القرية ظلًا للمدينة. فى هذا التداخل تشكلت لغته الروائية، وفيه أيضًا تكوّن مشروعه الكبير: أن يكتب عن الإنسان فى جوهره، بعيدًا عن التزييف، قريبًا من الحقيقة، حيث يتجاور الفرح مع الأسى، ويولد الأمل من رحم القسوة.

وكالة عطية

حين نُشرت روايته وكالة عطية عام ١٩٩٣، بدت كأنها إعلان أدبى جديد عن هوية خيرى شلبى وعن صوته الخاص. لقد جاءت الرواية لتقول بوضوح: إن الأدب ليس حبيس القصور ولا أسير الصالونات الثقافية، بل يمكن أن يولد من قلب العشوائيات، من الزقاق المظلم، من الوكالة القديمة التى تحولت إلى مأوى للمشردين والعاطلين والمقهورين. بهذا المعنى، لم تكن وكالة عطية مجرد مكان سردي، بل أسطورة جديدة للهامش، جعلته يتكلم بلسان قوى لم يعرفه من قبل.

الوكالة، كمكان، بدت فى الرواية شخصية قائمة بذاتها، تحيط بها الجدران المتداعية كأنها شاهدة على تاريخ غير مكتوب، وتحتضن بين أركانها نماذج بشرية متباينة، كل منهم يحمل وجهًا من وجوه مصر المنسية. هناك العاطلون الذين يصنعون من بطالتهم حكاية يومية، وهناك المهمشون الذين يحلمون بحياة لم تتحقق، وهناك الذين يواجهون الفقر بالضحك والعبث، والذين يحولون اللامبالاة إلى شكل من أشكال البقاء. لقد جعل خيرى شلبى من هؤلاء أبطالًا، وأعطاهم قيمة لا تقل عن قيمة الأبطال الكبار فى الروايات الكلاسيكية.

بهذا العمل، دخل خيرى شلبى مرحلة النضج الأدبي، وصار واضحًا أن مشروعه يقوم على رؤية شاملة تعيد تعريف العلاقة بين الأدب والحياة. لقد منح وكالة عطية مكانة أسطورية، ليس لأنها خيالية، بل لأنها كشفت الحقيقة المخفية وراء اليومى والعابر، وجعلت من العادى أسطورة.

من يقرأ خيرى شلبى يدرك منذ الصفحات الأولى أن لغته ليست كغيرها. فهى ليست الفصحى المتماسكة فى صرامتها، ولا هى العامية المتفلتة بلا قيد، هى مزيج متفرد يحمل روح الاثنين معًا، ويذوب فيهما حتى يصبح من الصعب فصل أحدهما عن الآخر. كأن الكاتب كان يبحث عن لغة ثالثة، لغة وسيطة لكنها ليست وسطية، لكنها لغة حية تتنفس كما يتنفس الناس فى حياتهم اليومية.

فى سرده، نجد الفصحى حاضرة بجمالياتها وقدرتها على البناء والتماسك، غير أنها ليست متعالية، إنها تنحنى برفق لتستوعب العامية، لتسمح لها بالدخول إلى النص من أبواب الحوار والنبض الشعبي. وفى الحوارات خصوصًا، تظهر تلك النبرة المألوفة التى تجعل القارئ يشعر أنه يسمع الصوت كما هو، من غير وساطة ولا تجميل. وبهذا استطاع خيرى شلبى أن يعيد للأدب حساسيته الأولى: أن يكون قريبًا من الأذن والذاكرة، لا بعيدًا عنهما.

الجهد المشترك

ولأن اللغة بهذا الشكل امتزجت بالناس، فإنها صارت مرآة لروح المجتمع المصرى نفسه. فمن خلالها نسمع خفة الدم، وسرعة البديهة، والقدرة على تحويل المعاناة إلى نكتة عابرة، وهى سمات راسخة فى الشخصية المصرية. وفى الوقت ذاته، نلمس العمق الكامن وراء العبارات البسيطة، ذلك العمق الذى يحوّل المثل الشعبى إلى حكمة فلسفية، ويجعل من الجملة العابرة شهادة على زمن كامل.

لقد بنى خيرى شلبى من لغته جسرًا بين الفصحى والعامية، بين التراث الشعبى والحداثة الروائية، بين القارئ المثقف والقارئ العادي. كان يرفض أن يجعل الأدب مغلقًا على فئة محددة، فصاغ لغة قادرة على مخاطبة الجميع، لغة فيها من الرهافة ما يشبع الذائقة الفنية، وفيها من العفوية ما يلامس القلب مباشرة.

من يقرأ روايات خيرى شلبى لا يجد أمامه مجرد سرد أدبى يتتبع مصائر شخصيات هامشية، بل يواجه تاريخًا غير مكتوب، تاريخًا موازيًا لما ترويه الكتب الرسمية وما تحتفظ به السجلات. لقد كان مشروعه الروائى فى جوهره محاولة لإنقاذ حياة كاملة من النسيان، حياة الفقراء والمهمشين والبسطاء، هؤلاء الذين لم يدوّنهم أحد ولم يمنحهم المؤرخون مكانًا فى دفاترهم.

التاريخ الرسمى غالبًا ما ينشغل بالملوك والزعماء والمعارك، بينما كان خيرى شلبى يلتقط ما يسقط من بين السطور: تفاصيل الشوارع، حياة العمال، صراعات القرى، حكايات المقاهى والحارات. كأن رواياته تمثل أرشيفًا غير مرئي، يسجّل فيه الذاكرة الشعبية ضد محوها المتكرر. ولعل هذا ما جعل أعماله تُقرأ ليس فقط بوصفها فنًا، بل بوصفها شهادة على زمن عاشه الناس بكل وجوهه.

بين خطابين

لقد جعل خيرى شلبى من السرد وسيلة لكشف التناقض بين خطاب السلطة وخطاب الناس. ففى الوقت الذى يُصوَّر فيه المجتمع فى الرواية الرسمية بوصفه متجانسًا ومستقرًا، يظهر فى أعماله متحركًا ومليئًا بالتوترات والتفاصيل التى لا يراها إلا من عاشها. هو لا يكتب عن بطولات مصطنعة، يكتب عن هزائم يومية صغيرة، عن مقاومة صامتة يمارسها الناس بمجرد بقائهم أحياء فى ظروف قاسية.

ومن هنا يمكن القول إن رواياته تحمل وظيفة مزدوجة: فهى من جهة تُمتع القارئ بثراء الشخصيات وتفاصيل السرد، ومن جهة أخرى تؤدى دورًا توثيقيًا، إذ تسجل لحظات كانت ستتلاشى لولا أن حُفظت فى نسيج الحكاية. وهذا التأريخ المضاد ليس بديلًا للتاريخ الرسمي، بل هو نقيضه، لأنه يضيء الجانب الذى جرى إخفاؤه أو تجاهله عمدًا.

إن وظيفة الرواية عند خيرى شلبى لم تكن أن تزين الواقع، لكنها تُفكك بنيته وتكشف تناقضاته. كان يرى أن السرد أكثر صدقًا من التاريخ المكتوب، لأنه يتسع للهامش، ويعطى الكلمة لمن لم يُسمع صوته. ولذلك جاءت شخصياته غالبًا من الطبقات التى يندر أن تحضر فى الروايات التقليدية: الباعة الجائلون، الحرفيون، السجناء، المهاجرون من الريف، سكان العشوائيات. لقد أعاد بهؤلاء تكوين صورة مصر كما تُرى من الأسفل، لا كما تُروى من فوق.

هكذا أصبحت رواياته بمثابة مرآة معاكسة للتاريخ الرسمي، مرآة تعكس الوجه المخفى لا الوجه المصقول. ومن خلال هذه المرآة يمكننا أن نقرأ ما لم يُكتب، أن نستعيد ما حاولت السلطة محوه، وأن نفهم أن الأدب ليس فقط حكاية، بل هو أيضًا كتابة مضادة، ذاكرة مقاومة فى مواجهة النسيان.

إن أهمية خيرى شلبى تكمن فى أنه كتب من عمق التجربة، ومن صميم الحياة اليومية. لم يتعامل مع الناس بوصفهم مادة خام للرواية، تعامل معهم بوصفهم شركاء فى الكتابة، كأن أصواتهم كانت تملى عليه ما يدوّن. ومن هنا جاءت نصوصه مفعمة بالصدق، قريبة من القلب، قادرة على أن تلمس القارئ أيًا كان موقعه.

واليوم، بعد رحيله، يبقى أثره ممتدًا، إذ ما زالت أعماله تُقرأ ويُعاد اكتشافها، وما زالت شخصياته حيّة تتحرك فى المخيلة، وكأنها رفضت أن تموت مع انتهاء الرواية. لقد أدرك أن الكتابة ليست زينة ولا رفاهية، بل فعل إنقاذ، إنقاذ لإنسان مجهول الاسم من الغياب، وإنقاذ للحظة عابرة من التبخر.

هكذا يترسخ خيرى شلبى كواحد من كبار روائيى العربية فى القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين، كاتبًا حمل مسؤولية أن يكون صدىً لأصوات مهددة، وأن يجعل من الأدب بيتًا رحبًا يتسع للهامش كما يتسع للمركز، للضعفاء كما للأقوياء. وبذلك، يظل نصه شاهدًا على أن الرواية يمكن أن تكون أعمق من فن السرد: يمكن أن تكون ذاكرة شعب وروح زمن.