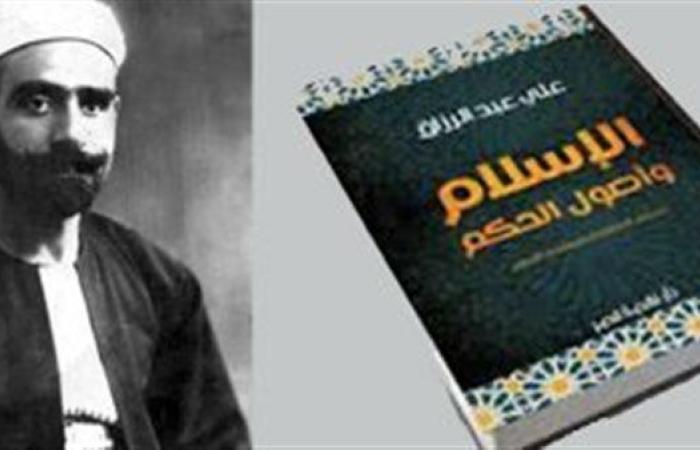

قبل مئة عام، أحدث على عبد الرازق زلزالًا فكريًا بكتابه الإسلام وأصول الحكم، حين تحدّى التصور السائد بأن الخلافة أصل من أصول الدين. لم ينكر عبد الرازق الدين، بل حرّر السياسة منه، معتبرًا أن الإسلام دين أخلاق وعبادة، لا منظومة حكم. كانت هذه الرؤية خروجًا على الإجماع التقليدي، فأُدين من قبل الأزهر، وحوكم فكريًا. لكن الطرح، رغم القمع، لم يمت، بل صار مرجعية كامنة لكثير من التحولات اللاحقة فى بنية الدولة الوطنية الحديثة بالمنطقة العربية والإسلامية، حتى إن لم يُذكر اسمه.

ومع ذلك، ورغم انهيار الخلافة العثمانية، ظل حلم الخلافة حيًا – وإنْ فى صور أيديولوجية متحوّلة. الإسلاميون، منذ حسن البنا إلى جماعات ما بعد الصحوة، لم يتخلّوا عن مركزية هذا الحلم، حتى لو أعادوا صياغته بلغة "التمكين" أو "الأمة الواحدة". فالخلافة، بالنسبة لهم، ليست مجرد نظام سياسى بل رمز دينى وسيكولوجى جامع، يوظَّف كأداة لإثبات "تفوّق النموذج الإسلامي" وتجاوز ما يرونه تفتيتًا استعماريًا عبر الدول القطرية. وهكذا، لم يطوّروا قراءة جديدة لطرح عبد الرازق، بل استمروا فى نفيه دون دراسته.

من المفارقات أن الإسلاميين المعاصرين، خصوصًا فى تياراتهم الحركية والدعوية، لا يزالون يردّون على عبد الرازق بنفس المنظور الذى ساد قبل مئة عام: اتهامات بـ"العلمانية"، و"نقض الإجماع"، و"فصل الدين عن الدولة". لم يخرج أغلبهم عن هذا الإطار الدفاعى العقائدي، ولم يقدّموا قراءة تأصيلية حديثة تتعامل مع تغير الواقع، وتناقش أطروحته ضمن سياقها الفلسفى والسياسى لا الاتهامى فقط. والأسوأ أن كثيرًا من قياداتهم الجدد يجهلون نصوص عبد الرازق أصلًا، ويتعاملون مع اسمه بوصفه "عدوًا افتراضيًا" لا مفكرًا جديرًا بالقراءة.

فى المقابل، الدولة الوطنية نفسها التى كانت – فى نظر عبد الرازق – البديل العقلانى عن الخلافة، تعيش مأزقًا مزمنًا. فهذه الدولة، رغم شعاراتها المدنية، لم تنجح غالبًا فى بناء عقد اجتماعى تعددي، ولا فى تحقيق عدالة سياسية أو تنمية مستدامة. بل كثيرًا ما تحوّلت إلى دولة أمنية أو ريعية، ما جعل قطاعات من الشعوب تنفر منها، وتبحث عن "خلاص بديل"، فتعود إلى الأوهام المؤسسة، ومنها حلم "الخلافة". وهكذا تتغذّى التيارات الإسلامية من فشل الدولة، كما تتغذّى الدولة من تهديد الإسلاميين لتبرير القمع.

نحن إذًا أمام مأزق مزدوج: حلم الخلافة الذى فقد واقعيته، لكنه لم يفقد حضوره العاطفي، ودولة وطنية فقدت مشروعها، لكنها لا تزال تملك السلاح والحدود. وفى هذا الفراغ، يظل فكر عبد الرازق مهمًا، لا لأنه قدّم "حلًا نهائيًا"، بل لأنه دشّن مسارًا نقديًا يسمح بتفكيك المقدسات السياسية، سواء كانت مبرّرة بالدين أو بالقومية. المطلوب اليوم ليس فقط نقد الحلم الإسلاموي، بل أيضًا نقد الدولة الوطنية المأزومة، والتفكير فى نموذج ثالث: دولة مدنية ديمقراطية تحترم الدين دون أن تحتكره، وتستمد شرعيتها من الناس لا من الغيب أو الشعارات.

الإسلام السياسي

خاضت تيارات الإسلام السياسى منذ بدايات القرن الحادى والعشرين تجارب مباشرة فى الحكم، بدءًا من وصول "حركة النهضة" فى تونس إلى السلطة بعد الثورة، مرورًا بصعود الإخوان المسلمين فى مصر عقب ٢٠١١، وانتهاءً بتجارب الإسلاميين فى السودان والمغرب. لكن هذه التجارب انتهت غالبًا إلى تراجعات كبيرة، سواء عبر الإقصاء أو الفشل الذاتى أو الانقسامات الداخلية. لم تنجح هذه الحركات فى ترجمة خطابها الإصلاحى إلى مشاريع حكم فعالة، مما أدى إلى اهتزاز شعبيتها، بل وانكماش قاعدة تأييدها، حتى داخل قواعدها التقليدية.

الإخفاقات لم تكن ناتجة فقط عن عوامل خارجية أو ضغوط أمنية، بل تعود أساسًا إلى غياب رؤية متكاملة لدى الإسلاميين حول شكل الدولة الحديثة. فمعظم أدبياتهم تفتقر إلى تصور واضح للديمقراطية، والفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحقوق الأقليات. ما زال كثير منهم ينظر إلى الدولة الوطنية كأداة مؤقتة فى طريق إقامة "الخلافة الإسلامية"، لا كغاية فى حد ذاتها. لذلك، لم تكن الديمقراطية بالنسبة لهم مبدأ راسخًا، بل وسيلة تكتيكية لتحقيق التمكين السياسي، تُقبل إذا خدمت أهدافهم، وتُرفض إذا عطّلت مشروعهم.

من أبرز الإشكالات البنيوية التى واجهت الإسلام السياسى هى مرجعيته المزدوجة: فهو يزعم تمثيل الشعب، لكنه فى الحقيقة يستمد شرعيته من نصوص دينية يفسرها وفق منظوره الخاص. وبالتالي، حين تتعارض الإرادة الشعبية مع تأويله للشريعة، يُقدّم الشريعة (كما يفهمها) على خيار الشعب. هذا الموقف خلق تصادمًا دائمًا بينه وبين النظم الديمقراطية ومؤسسات الدولة الحديثة، وفضح هشاشة خطابه السياسي، الذى يتعامل مع الديمقراطية لا بوصفها نظامًا مؤسسيًا، بل كآلية للوصول إلى الحكم.

استخدم الإسلاميون شعار "تطبيق الشريعة" كرافعة جماهيرية أساسية، دون أن يقدموا تعريفًا دقيقًا لما تعنيه هذه الشريعة فى سياق الدولة الحديثة. لم يطرحوا تصورات عملية حول كيفية التوفيق بين الشريعة والقانون المدني، أو بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، أو بين المرجعية الإسلامية والتعدد الثقافي. هذا الغموض المقصود جعل الشريعة شعارًا فارغًا من المضامين الإجرائية، مما أدى إلى تآكل مصداقيتهم فى أعين قطاعات واسعة من الشعب، خصوصًا حين تبيّن أن شعاراتهم لا تُترجم إلى سياسات واقعية أو حلول فعّالة.

فى ضوء كل ما سبق، لم يكن غريبًا أن يتراجع حضور الإسلام السياسى بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن خاض التجربة وظهر ضعفه أمام تعقيدات الحكم. لم تعد الحشود التى طالما صفّقت له فى زمن المعارضة تجد فى خطابه ما يلبى تطلعاتها فى زمن الدولة. وباتت الحركات الإسلامية محاصَرة بين خطاب تقليدى لم يعد يقنع الجيل الجديد، ومؤسسات سياسية تُطالبها بالتكيف مع قواعد لم تعترف بها أصلًا. وهكذا، تحول مشروع "التمكين الإسلامي" من حلم سياسى إلى عبء ثقيل يتهرب كثيرون من تحمّله أو الدفاع عنه، حتى من داخل التيار نفسه.

هل ما زال حلم الخلافة يملك جاذبية؟

فكرة الخلافة لم تندثر تمامًا من المخيال الإسلامي، لكنها تحوّلت من كونها مشروعًا سياسيًا متكاملًا إلى رمز عاطفى لفقدان العدالة والوحدة والعزة. عند قطاعات من المسلمين، خاصة أولئك الذين يعيشون فى ظل الاستبداد أو الاحتلال أو التفكك الاجتماعي، تبدو الخلافة وكأنها الحلم الضائع الذى يمكن أن يعيد للإسلام مجده وكرامته. لكن هذا الحنين لا يرتكز على تصور واقعى أو عملى للدولة، بل على نوستالجيا مثالية لتاريخ متخيل، غالبًا ما يُبنى على سرديات تبسيطية بعيدة عن تعقيدات الواقع.

تجربة "داعش" شكّلت ذروة استغلال رمزية الخلافة، حيث أعلنت "الخلافة" فى العام ٢٠١٤ وجعلتها عنوانًا لجذب آلاف الشباب من مختلف الجنسيات. لم يكن الدافع الأساسى هو اقتناعهم ببرنامج اقتصادى أو اجتماعي، بل انجذابهم لفكرة "الخلاص الشامل" من واقع مهزوم إلى مشروع مقدّس. داعش لم تُقدّم دولة مؤسسات بل مسرحًا للعنف المقدّس، ومع ذلك وجدت أصداء فى نفوس من تربّوا على خطاب الهوية المغلقة، أو الذين شعروا بالغربة والخذلان فى أوطانهم أو مجتمعاتهم المضيفة.

رغم هذه اللحظات من الجذب، إلا أن حلم الخلافة فقد الكثير من بريقه فى العقد الأخير، خاصة بعد انهيار دولة داعش، وكشف جرائمها، وتبيّن هشاشة نموذجها. الواقع السياسى والاجتماعى فى الدول الإسلامية بات يُظهر ميلاً متزايدًا نحو المطالبة بإصلاح الدولة الوطنية بدلًا من هدمها. المواطنون يريدون دولة تحقق الأمان، والخدمات، والعدالة، وليس "خلافة" تحكم باسم الغيب، وتلغى التنوع، وتفرض تصورًا واحدًا للدين والسياسة والمجتمع.

مع مرور الوقت، تكرّس الوعى بالدولة الوطنية باعتبارها الكيان الواقعى الذى يعيش فيه الناس ويناضلون من داخله. الأجيال الجديدة وُلدت ونشأت ضمن حدود وطنية، تحت مظلة قوانين ودساتير، وتعلمت فى مؤسسات رسمية، وتحمل هويات وطنية لا أممية. لذلك لم تعد ترى فى الخلافة بديلًا حقيقيًا، بل خطابًا غرائبيًا يهدد الاستقرار أكثر مما يعد بمستقبل أفضل. الفكرة التى كانت يومًا مركزية فى الوجدان الجمعي، أصبحت اليوم هامشية فى وعى الغالبية.

الخلاصة أن حلم الخلافة لم يختفِ تمامًا، لكنه انحسر فى هوامش المجتمع، وبات حبيس أدبيات بعض الجماعات المغلقة أو المتطرفة. لم يعد يُطرح كخيار سياسى جاد فى أى ساحة انتخابية أو حراك مدني، بل يظهر غالبًا كأداة للتجنيد فى البيئات الهشة نفسيًا أو اجتماعيًا. وبينما تنشغل المجتمعات بقضايا مثل الحوكمة، والتنمية، والحقوق، يزداد انفصال هذا الحلم عن الواقع، ويبدو – مع الوقت – كأنه أحد أعراض أزمة الإسلام السياسى أكثر مما هو حل لها.

هل يطوّر الإسلاميون ردًا جديدًا على عبد الرازق؟

بعد مرور قرن على صدور الإسلام وأصول الحكم، لاتزال التيارات الإسلامية تردّ على عبد الرازق بالأسلوب ذاته الذى استخدمه خصومه قبل مئة عام، دون تطوير يُذكر فى الخطاب أو أدوات النقد. الردود المتداولة، سواء فى الخطب أو الكتابات أو المحتوى الرقمي، لا تتجاوز عبارات عامة مثل "الإسلام دين ودولة"، أو "الخلافة ركن من أركان الدين"، وكأن وجود هذه الشعارات يغنى عن تفكيك أطروحة عبد الرازق المعقّدة التى حاولت التمييز بين الوظيفة الروحية للدين ووظيفة الدولة كجهاز سياسى مدني.

الغريب أن أغلب الإسلاميين لا يدخلون فى حوار جاد مع مضامين الكتاب، ولا يحللون السياق التاريخى والفكرى الذى خرج منه. وكأن هناك تعمّدًا لتجاهله أو إزاحته من الذاكرة الجماعية، أو ربما عجزًا عن الاشتباك معه بمفاهيم معاصرة. فبينما تتراكم فى الفكر العالمى أطروحات جديدة عن العلمانية، والسلطة، والدين، ما زال الخطاب الإسلاموى يعيد إنتاج أدبيات متقادمة تستند إلى إجماع فقهاء العصور الوسطى، دون مراجعة لأثر تحوّل الدولة الحديثة على هذه المفاهيم.

المؤثرون الجدد فى صفوف الإسلاميين، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، يعيدون إنتاج خطاب سطحى حول الدولة والخلافة والدين، غالبًا دون أى اطلاع مباشر على عبد الرازق أو غيره من مفكرى الإصلاح. لا تجد بينهم من يحاور الفكرة أو يناقشها، بل ينتشر خطاب شيطنة جاهز: "عبد الرازق علماني"، "هدّام للإسلام"، "مخدوع بالفكر الغربي"... وهى ردود تُبنى على صورة ذهنية مسبقة لا على قراءة معرفية حقيقية. بل إن اسم عبد الرازق ذاته يتحول أحيانًا إلى "لافتة خطر"، يكفى أن يُذكر ليُرفض دون تفكير.

حتى من قرأوا عبد الرازق بين الإسلاميين، نادرًا ما يقدمون قراءة نقدية ناضجة لأفكاره. معظمهم يقرأه إما بهدف تفنيده المسبق، أو لاستدعائه كخصم عقائدي. فلا توجد إلى اليوم محاولة جادة لإعادة النظر فى مشروعه ضمن تطور الفكر الإسلامي، ولا لاستثمار أطروحته فى بلورة رؤية إصلاحية وسطية تفصل بين مقاصد الدين النبيلة وأدوات الدولة المتغيرة. يرفضون طرحه باسم "ثوابت الدين"، فى حين أن ما فعله عبد الرازق أساسًا هو تحرير الدين من الوقوع رهينة فى يد السياسة.

السؤال المطروح اليوم: هل يمكن لتيارات إسلامية جديدة أو مجددة أن تطوّر ردًا مختلفًا على عبد الرازق؟ ليس من باب التكرار أو التكفير، بل من زاوية النقد المنهجى والمراجعة الفكرية؟ الإسلام السياسى يمر بأزمة حقيقية بعد فشل معظم تجاربه، وربما تكون العودة إلى عبد الرازق، لا لنقضه بل للحوار معه، خطوة فى اتجاه تفكيك الموروث السلطوي، وإعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة فى ضوء متغيرات العصر. فبدون ذلك، ستظل التيارات الإسلامية حبيسة دائرة دفاعية لا تنتج فكرًا بل تكرّر شعارات.

نحو قراءة جديدة للإسلام والدولة

المرحلة الراهنة لا تحتاج مجرد استدعاء نصوص عبد الرازق للدفاع عنها فى وجه الإسلاميين، بل تتطلب تطويرًا لأفكاره بما يتناسب مع تعقيدات الدولة الحديثة والمجتمعات المعاصرة. عبد الرازق حرّر الدين من قبضة الدولة، لكن لم يكن أمامه آنذاك سوى الدولة السلطانية كنموذج سائد. أما اليوم، فنحن أمام أنظمة ديمقراطية ناشئة، ومجتمعات مدنية، وحقوق إنسان، وفصل للسلطات. وهذا يتطلب صياغة جديدة لعلاقة الإسلام بالدولة، تتجاوز مجرد "الفصل" إلى تصوّر دقيق لدور الدين فى المجال العام دون أن يتحول إلى أداة للهيمنة أو التوظيف.

سؤال موقع الشريعة فى دولة تتعدد فيها العقائد والأفكار هو من أصعب الأسئلة وأكثرها إلحاحًا. فالاكتفاء بعبارة "الشريعة مرجعية" لم يعد يُقنع أحدًا، لأنه لا يوضح كيف يمكن تطبيقها دون الإخلال بحقوق غير المسلمين، أو بحق المواطن فى الاختلاف والاعتراض. إن ما تحتاجه المجتمعات اليوم هو قراءة مدنية للشريعة، تُعيد تأويل المقاصد الكبرى (كالعدل، والرحمة، والحرية) بما ينسجم مع مبادئ الدولة الديمقراطية، لا أن تُفرض الشريعة كنصوص جامدة تُطبّق بالقسر باسم الدين.

فى السياقات التى تسير نحو الديمقراطية، تُطرح إشكالية دور المؤسسة الدينية: هل تظل ناطقًا باسم الدولة؟ أم تتحول إلى هيئة مستقلة تعنى بالتوجيه الروحى والأخلاقى دون التدخل فى السياسة؟ إعادة تعريف وظيفة المؤسسة الدينية أمر ضروري، لتخرج من دورها التقليدى كـ"ذراع شرعي" للسلطة، وتصبح طرفًا فى الحقل العام يخاطب الضمير لا يحكم القوانين. وهذا يتطلب إصلاحًا داخليًا، يفصل بين المرجعية الأخلاقية للدين ودور الدولة فى التشريع والسياسة.

أحد أكبر التحديات التى تواجه الإسلام اليوم هو توظيفه من قبل السلطات الاستبدادية من جهة، والجماعات الحركية من جهة أخرى. وكلاهما يستخدم الدين لتبرير الهيمنة، وقمع الخصوم، وإضفاء قداسة على خيارات سياسية. الحاجة اليوم هى لتحرير الدين من هذا التوظيف السلطوى والحركي، واستعادته كقوة أخلاقية فردية، تدفع الإنسان للخير، وتدعوه للمشاركة فى الحياة العامة من منطلق قيمى لا أيديولوجي. وهذا هو جوهر ما كان عبد الرازق يسعى إليه: دين بلا سيف، وإيمان بلا سلطة.

ربما كانت مساهمة عبد الرازق الأهم أنه طرح سؤال "ما هو الإسلام؟" لا كإجابة جاهزة، بل كأفق مفتوح للنقاش. لقد كسر احتكار الجماعات للحقيقة الدينية، وفتح الباب أمام التعدد فى الفهم والتأويل. واليوم، بعد قرن من أطروحته، نحن فى حاجة ماسة إلى استعادة هذا النهج النقدي، الذى يرى الدين مساحة اجتهاد، لا مشروع هيمنة. فالمعركة ليست بين إسلاميين ولا علمانيين، بل بين من يحتكرون الدين كوصية حزبية، ومن يحررونه ليكون ملكًا للمجتمع بأسره، يعيش فى ضميره لا فى دستوره.

قرن من التيه

بعد قرن على عبد الرازق، يبدو الإسلام السياسى فى مأزق وجودي: فشل فى الحكم، خسر شرعية الشارع، وانكشفت محدودية خطابه. أما الدولة الوطنية، فرغم بقائها، تعانى من التصدع والعجز وفقدان المعنى. وفى هذا الفراغ، لا بد من تجديد فكرى حقيقي، يُنهى الصراع الزائف بين "الحكم بالشريعة" و"العلمانية"، ويبحث عن صيغة توازن بين الإيمان والحرية، بين الخصوصية الدينية والمواطنة الجامعة.

وربما يكون أول الطريق هو العودة الجادة لعبد الرازق، لا بوصفه مجرد صاحب رأي، بل كبداية تأسيسية لمشروع فكرى يحتاجه المسلمون أكثر من أى وقت مضى.